ZEF - Nature & biens communs

ANT-2200 – Lumière de la mer

- mai 2024

- Studio du ZEF – Scène nationale de Marseille

- Dispositif immersif entre arts et sciences, porté par la lumière d’ANT‑2200.

- Jérémie Brugidou

partenaires du projet

le projet

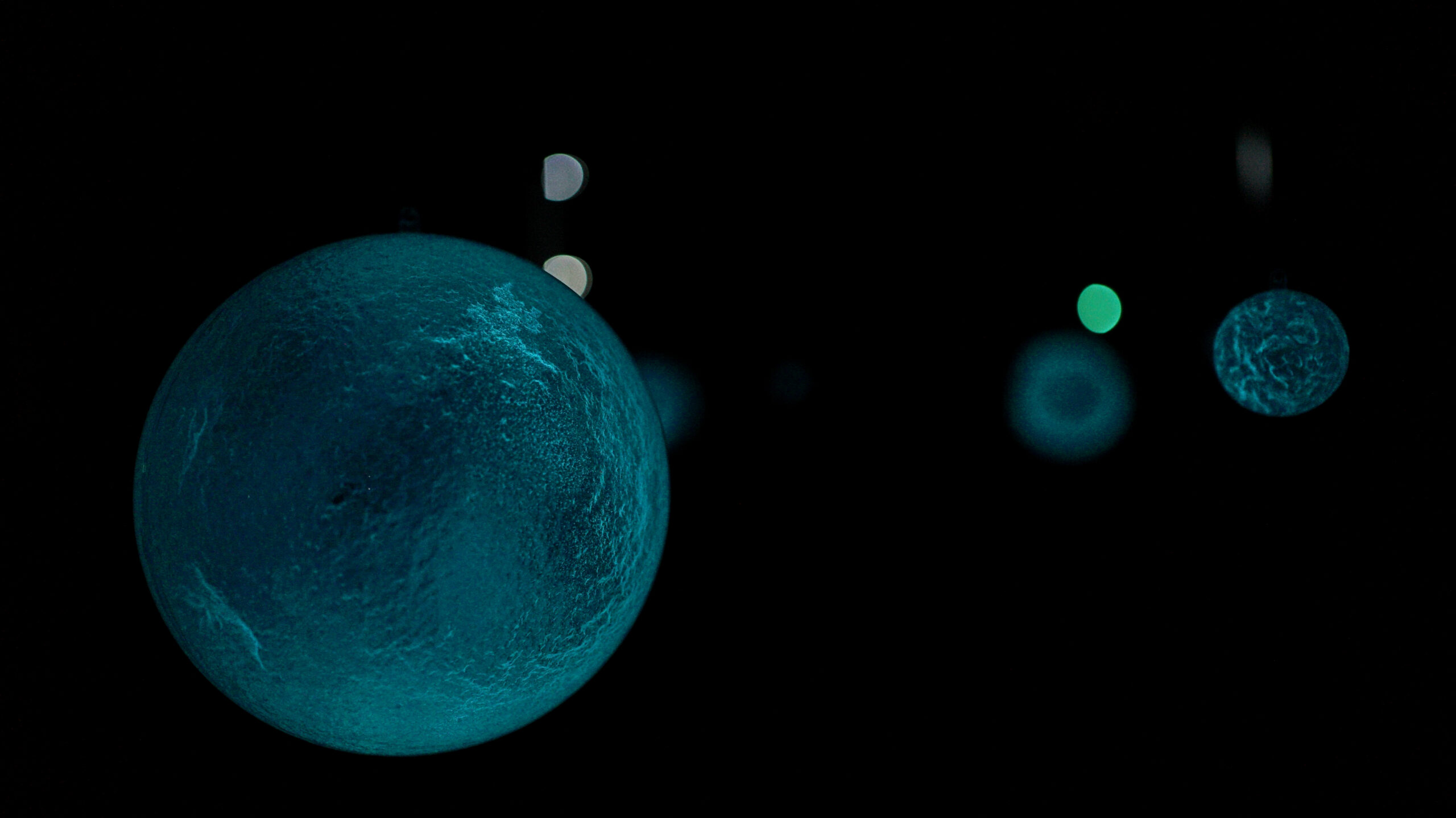

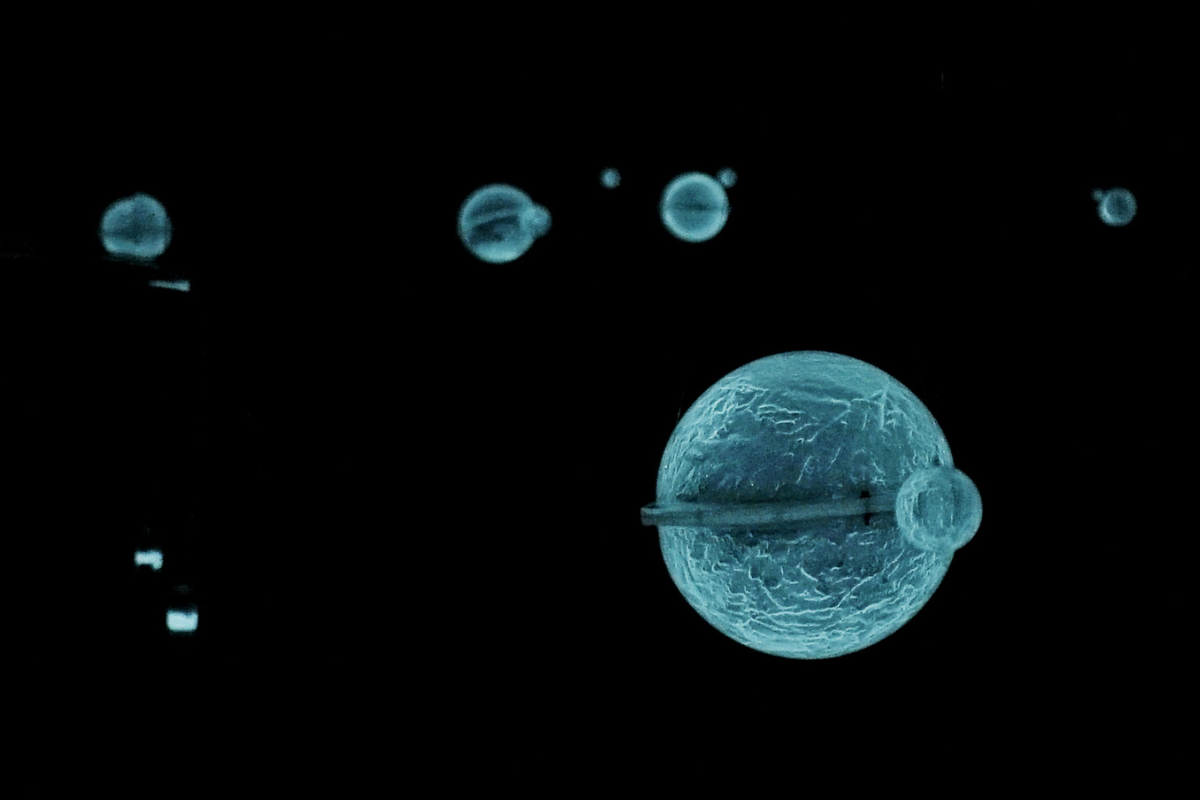

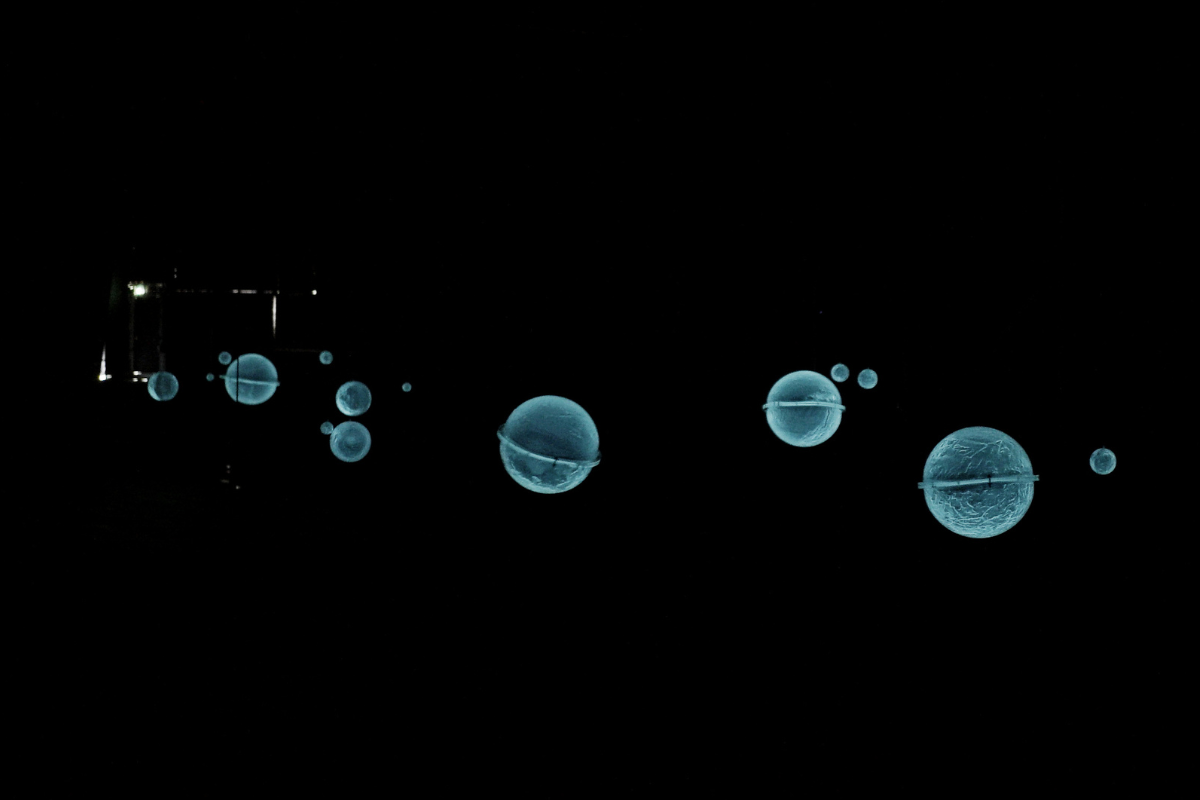

Dans le cadre du cycle Nature & Biens Communs – À l’eau ! organisé par le ZEF – Scène nationale de Marseille, une installation lumineuse et vivante a pris place dans le Studio du ZEF, le 22 mai 2024. Intitulée ANT-2200 • Lumière de la mer, elle proposait une immersion sensible dans l’univers de la bioluminescence marine.

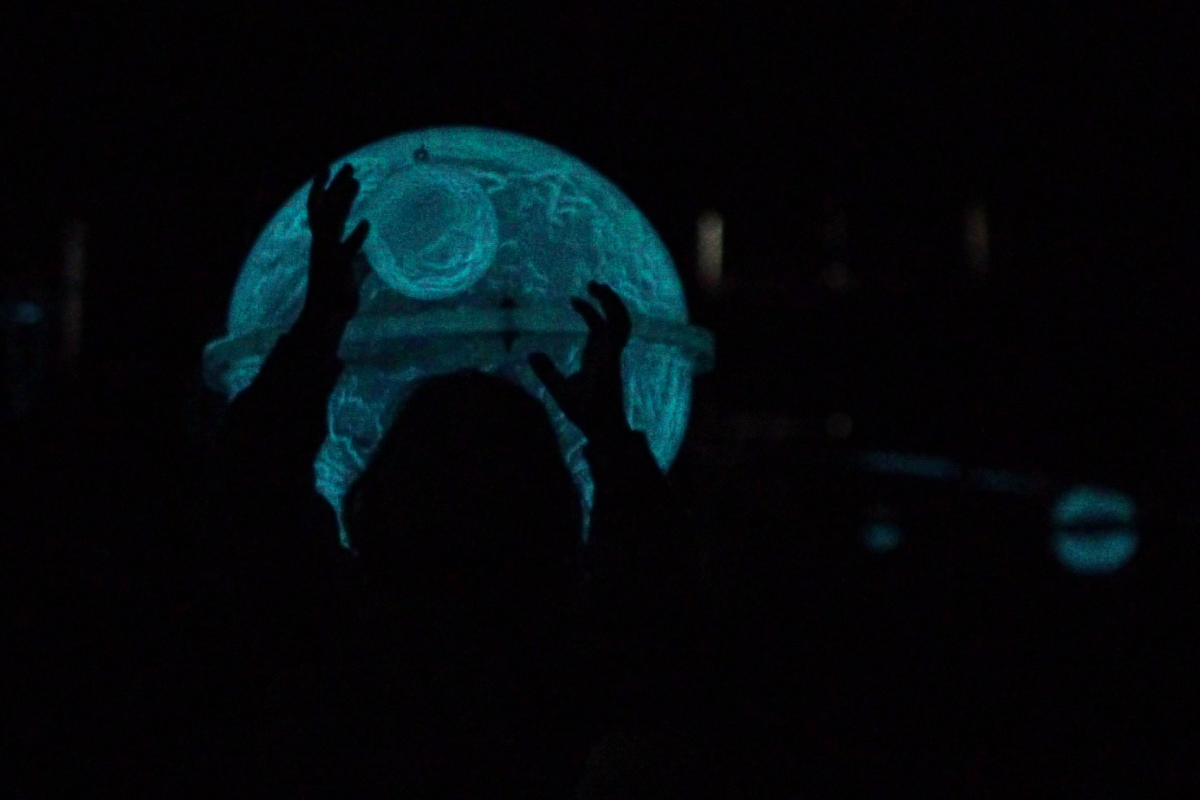

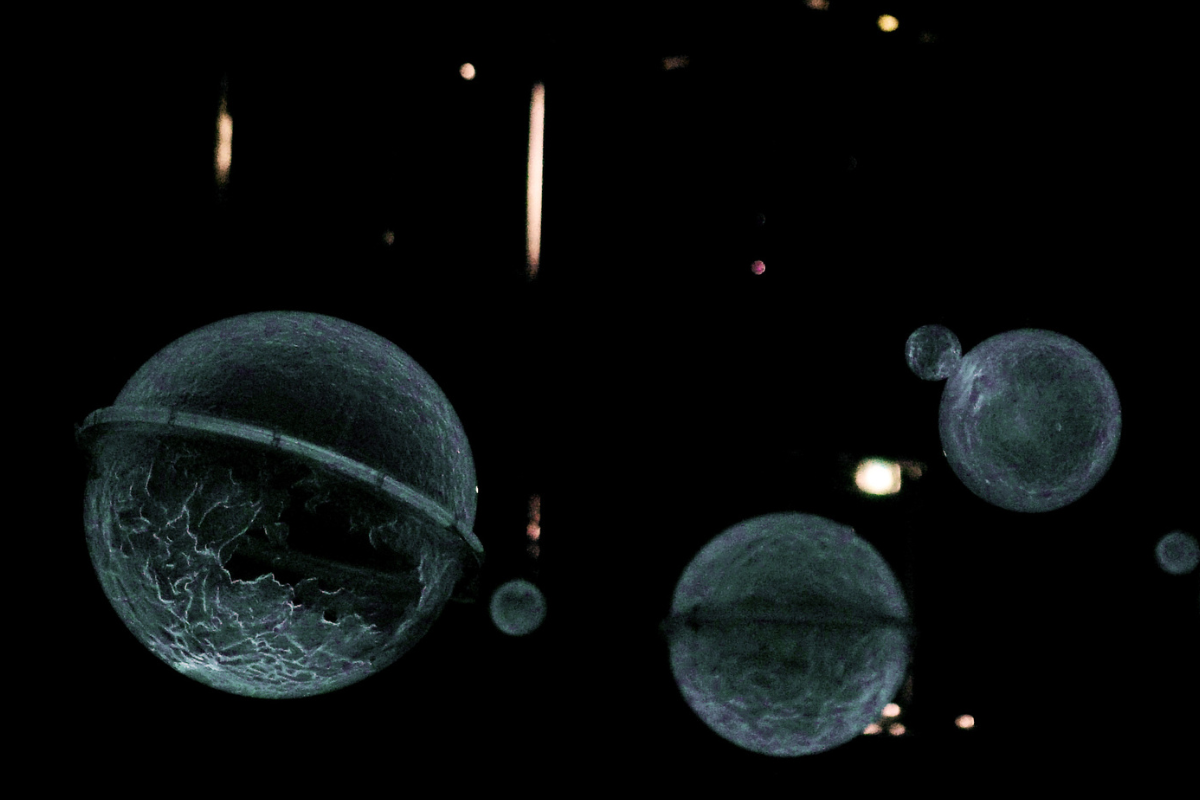

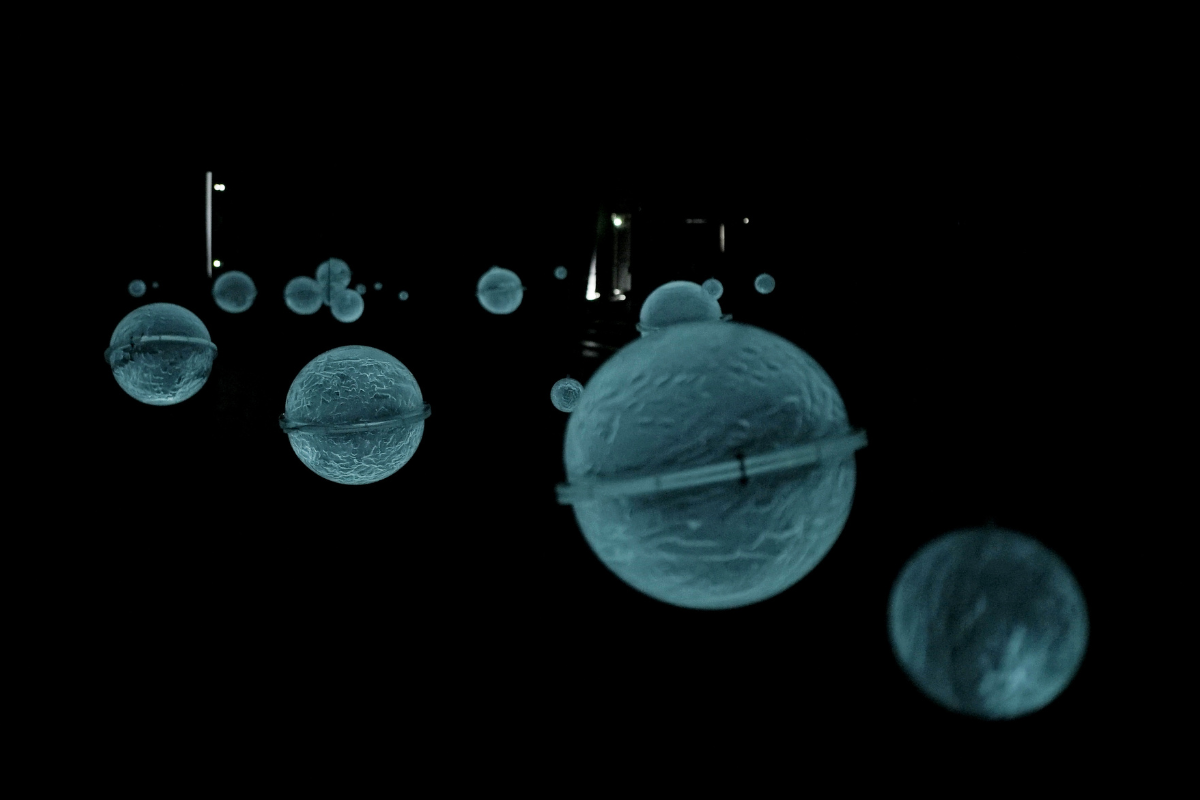

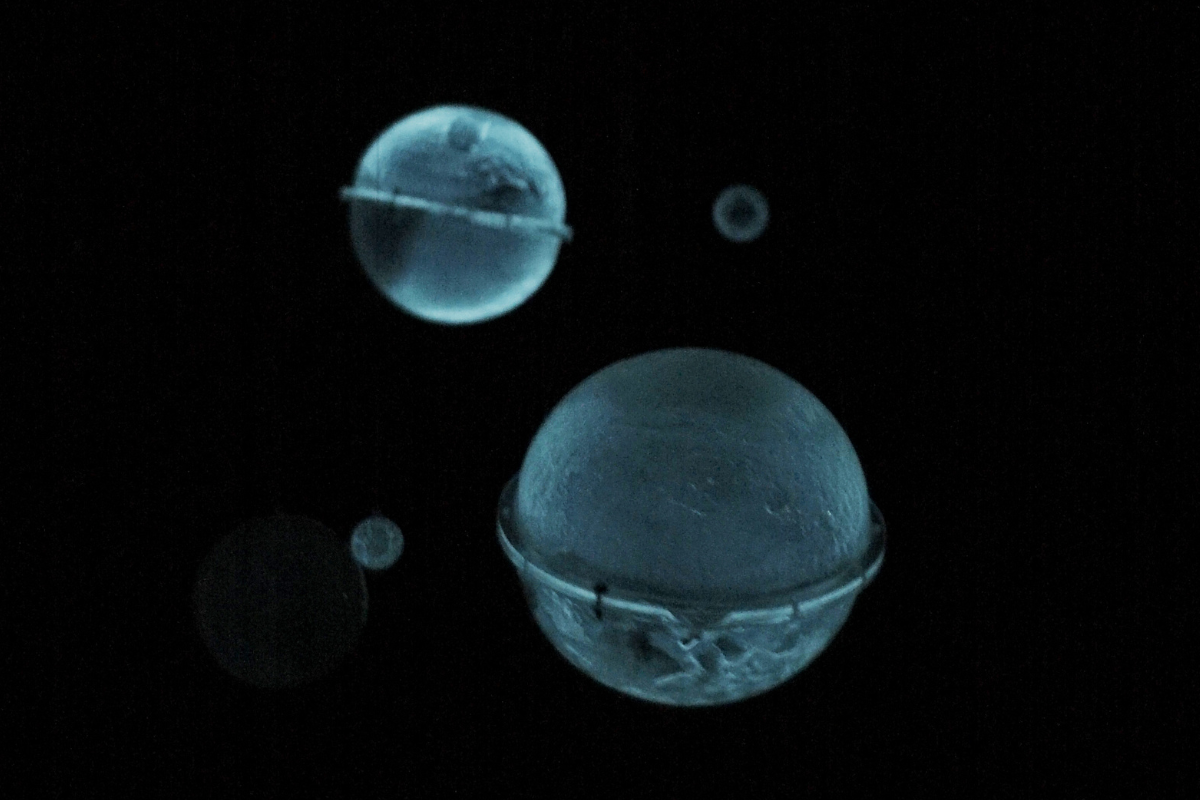

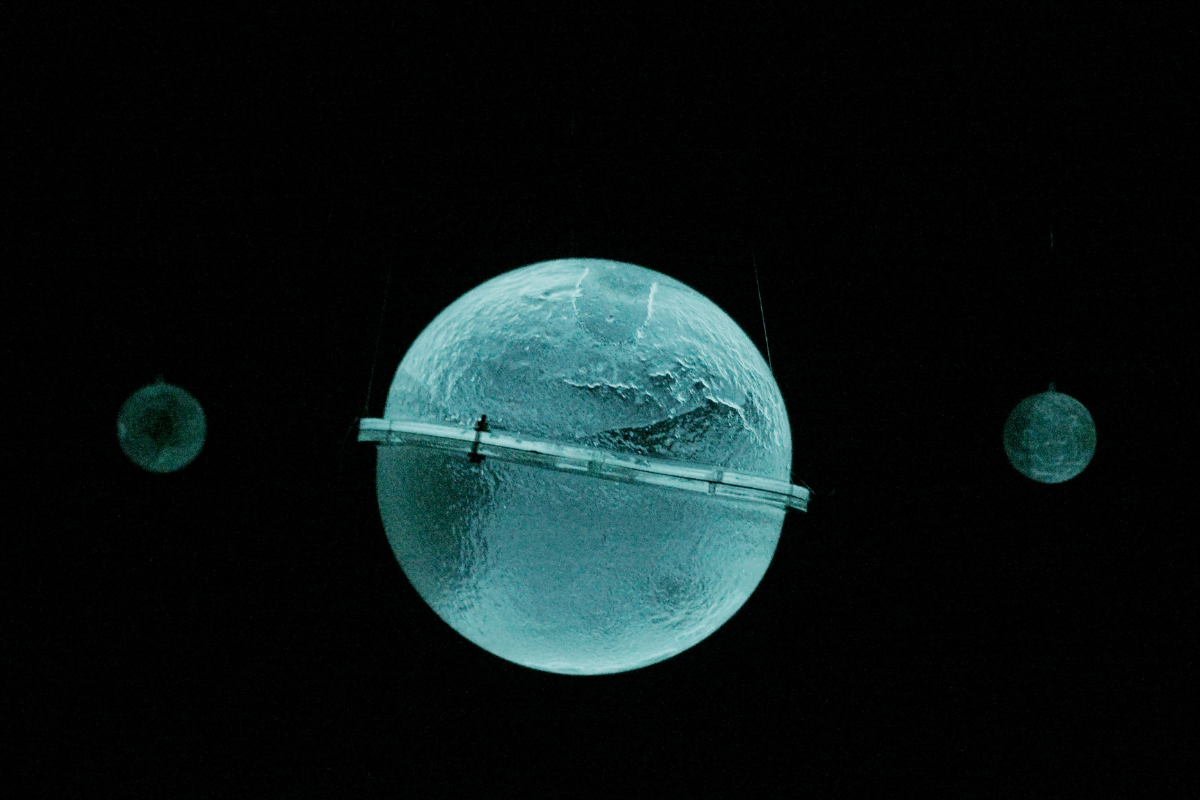

Conçue par Jérémie Brugidou, membre de LaBiolum, l’installation reposait sur la culture de la bactérie marine Photobacterium phosphoreum ANT‑2200, enfermée dans des sphères transparentes. Ces micro-organismes ont produit une lumière bleutée autonome et douce, révélée progressivement dans l’obscurité, au contact du regard et de l’approche du public.

En entrant dans l’espace, les visiteurs ont découvert une ambiance mystérieuse, presque méditative. Entre présence organique et esthétique minimale, les sphères éclairées invitaient à ralentir, à contempler et à repenser notre lien avec le vivant invisible. L’œuvre devenait un espace de résonance, entre mer profonde, lumière naturelle et imaginaire partagé.

intentions et perspectives

Le projet visait à sensibiliser le public à la bioluminescence comme phénomène à la fois naturel, fragile et fascinant. Par le biais d’un dispositif sensoriel minimaliste, l’installation ouvrait un dialogue entre art contemporain et recherche en microbiologie marine.

En mobilisant la lumière vivante d’un organisme abyssal, cette œuvre permettait de faire l’expérience directe d’un phénomène souvent cantonné aux laboratoires ou aux profondeurs inaccessibles. Elle posait une question simple mais essentielle : comment ressentir ce qui, habituellement, ne se voit pas ?

À travers ce travail, Jérémie Brugidou explore les possibilités d’un langage poétique issu de la matière vivante, où la bioluminescence devient vecteur d’émotion, mais aussi de réflexion écologique. L’installation s’inscrivait ainsi dans un double mouvement : celui de la transmission des savoirs scientifiques par l’expérience sensible, et celui de la réinvention de notre relation au vivant et à l’eau comme bien commun.